Mutações em Clarice Lispector

A nostalgia não é do Deus que nos falta, é nostalgia de nós mesmos, que não somos suficientes; sentimos falta da nossa própria grandeza impossível.

Clarice Lispector

Numa entrevista com Clarice Lispector, a famosa escritora brasileira, quando lhe perguntam porque é que os seus livros são considerados tão difíceis de ler e compreender, Clarice admite que não sabe como responder. Ela fala de um professor que lhe escreveu indignado dizendo-lhe que os seus escritos eram incompreensíveis, herméticos, enquanto, ao mesmo tempo, uma moça de 17 anos lhe confidenciou que os mesmos livros são os seus companheiros inseparáveis que ela mantém na sua mesa de cabeceira.

Então qual é o mistério? Como é que a Clarice escreve? Para compreender, gostaria de me concentrar no meu livro favorito dela, um livro bastante original, como é toda a sua obra, considerada uma obra-prima: “A paixao segundo G.H.”, publicado em 1964.

G.H. é uma mulher de extração social burguesa que vive no Rio de Janeiro, da qual só conhecemos so as iniciais gravadas nas suas malas. Uma mulher de valores convencionais, cansada de uma vida que é sempre a mesma, G.H. está sozinha no seu elegante apartamento, sentada à mesa a tomar o cafè da manhã. A trama é aparentemente banal: a mulher decide de realizar uma atividade para ela não habitual: limpar o quarto da senhora da limpeza que foi embora e que ela pensava estar terrivelmente sujo. Somos assim transportados para o quarto da antiga governanta, Janair, uma mulher negra cuja “patroa” tem dificuldade em se lembrar do seu rosto, e assim que entra no quarto, ela percebe que não está nada sujo. Ao entrar naquele espaço apertado, branco, quase vazio que se destaca completamente do resto da casa com o seu mobiliário refinado – G.H. sente um profundo mal-estar e um grande vazio interior. Habituada a ter sempre o controle das situações, ela se sente perdida neste espaço negligenciado que parece não pertencer à sua casa. Começando com este acontecimento aparentemente sem importância, toda a atenção se volta para o mundo interior da personagem: a mulher se sente sufocar naquela pequena sala “tão pequena, tão alta, que parece um minarete” e fica chocada quando descobre, pintada pela empregada na parede com carvão, os contornos “de um homem nu, uma mulher nua e um cão que parecia mais nu do que um cão”. Ela ficou chocada sobretudo com o realismo do quadro e o ódio que este expressava. Desorientada, ela decide lavar o quarto de cima para baixo: ‘vai limpá-lo durante seis dias e no sétimo descansará’, mas algo inesperado acontece: ao abrir a porta do guarda-roupa, ela tem uma surpresa desagradável que assume um significado crucial no desenvolvimento da história, algo que na sua aparente banalidade adquire tal poder que provoca uma mutação profunda na personagem: uma barata.

Eu e o inseto

Os insetos são vistos pela maioria de nós como algo obscuro, indiferenciado, que se move nas sombras. Quase invisíveis, conseguem penetrar nos cantos mais escondidos das nossas casas, contornar as nossas defesas e infiltrar-se na nossa intimidade. O aspecto perturbador desta invasão não é tanto uma ameaça real quanto o elemento simbólico de violação do nosso espaço sagrado representado pelo lar: a nossa identidade, o nosso corpo, a nossa essência mais íntima. As baratas em particular parecem contornar todos os obstáculos: infiltram-se nos cantos mais remotos e são capazes de resistir aos venenos mais poderosos. Em alguns casos, outros animais desagradáveis como ratos e lagartos estão também associados aos insetos. Lembro-me de uma peça/monólogo de Giorgio Gaber intitulada “Il grigio” (O Cinzento) na qual o protagonista que tinha se refugiado no campo para escapar do caos da cidade, começa a ouvir ruídos estranhos e percebe que está a partilhar a sua casa com um rato que não lhe dará descanso: através de tormentos, inquietação e muita raiva, o protagonista será em breve forçado a um encontro assustador com a sua “Sombra” através do corpo peludo daquele pequeno animal que não se deixa capturar, que o exaspera e o empurra no limite do que ele próprio reconhece como si mesmo.

Nas pinturas de Salvador Dalí, as imagens de abelhas, formigas e outros insetos são carregadas de profundos significados e representam os tormentos ligados ao “submundo”, à imersão no mundo dos sonhos: “Sonho causado pelo voo de uma abelha em torno de uma romã, um momento antes de acordar” é um exemplo.

Sogno causato dal volo di un’ape intorno ad una melagrana, un attimo prima del risveglio di Salvador Dalì

Na Metamorfose de Kafka, Gregorio Samsa acorda transformado num inseto de tamanho humano. A descrição detalhada do “besouro” parece mais a descriçao da forma de uma barata: muitas pernas, mandíbulas proeminentes e a capacidade de se achatar representam, em Kafka, bem como a estranheza total, a parte mais nojenta e impura da humanidade.

Quando o inseto é visto como uma ameaça, como um perigo, quando desperta medo, repugnância, por vezes até um terror que vai muito além do seu perigo real, a causa encontra-se nas analogias a que se referem, na dimensão do símbolo que está inserido entre a realidade e a nossa imaginação. Mas voltemos à nossa barata.

Dentro da sala

Angustiada, G.H. tenta fazer algo, mas não encontra alívio na sua aflição; a visão da barata que sai da porta do armário a faz sentir de repente o peso da sua profunda solidão. Depois de se recuperar do susto, fecha a porta do armário e esmaga-a. Do seu interior sai fora uma substância repugnante de cor branca amarelada.

Este acontecimento parece ter uma correspondência sutil com o estado interior da mulher e atua como catalisador para uma reflexão profunda sobre si própria, sobre a sua “humanidade”: uma espécie de gatilho que explode e a empurra para aquele limiar da psique que se abre para abismos insondáveis. Esse encontro não é simplesmente o encontro com uma barata: é um misterioso “apelo” para novos horizontes e o início de um fluxo de consciência que permeia todo o livro, uma verdadeira auto-análise existencial que conduz a protagonista a um momento crucial no qual ela se dá conta de ter abandonado toda a sua autenticidade na construção da “máscara” que fez dela a mulher que é hoje.

“Naquela epoca, nunca poderia imaginar que um dia teria de enfrentar este silêncio. Com a desintegração do silêncio…. O resto era a forma como pouco a pouco me tinha transformado na pessoa que leva o meu nome. E acabei por ser o meu nome. Basta ver as iniciais G.H. no couro das minhas malas, e lá estou eu. Tambem dos outros nada mais exigia do que a primeira capa, as iniciais dos nomes…”[1].

G.H. deve desvendar o enigma, ela quer compreender quem ela é e quem é o outro, e elevar-se à pureza e autenticidade de coisas imutáveis. Assim começa aquela busca espasmódica e dolorosa da verdade sobre si mesma, através da qual vislumbramos os contornos de um drama humano universal. Verdade que todos nós precisamos para viver, mas que não podemos receber ou comprar já feita. Temos de produzi-la nòs mesmo, no nosso íntimo, perdendo-a para encontrar-la uma vez mais, repetidamente, numa busca sem fim.

“Fico tão assustada quando percebo que perdi a minha formação humana durante horas a fio… Sei que terei de ter cuidado para não usar clandestinamente uma terceira perna nova que renasce facilmente em mim como erva daninha, e não chamar a essa perna protetora ‘uma verdade’”.

Num crescendo cada vez mais angustiante que culmina na morte fatídica da barata, a autora revela ao leitor o mundo interior da personagem: uma mulher de sucesso que não conhece a sua própria identidade e que a procura desesperadamente naquele espaço estreito e desconhecido da sua casa.

Há sempre um momento na vida de cada um de nós em que o fluxo diário da existência é interrompido por um acontecimento muitas vezes insignificante, algo aparentemente externo, mas que na realidade é determinado por um complexo desenho interior e que quebra um equilíbrio precário e se abre para novas possibilidades existenciais, verdadeiras epifanias impensáveis até esse momento. Este é um tema recorrente nos escritos de Clarice, eu diria a sua marca registada: é precisamente do quotidiano, mantido através de regras rígidas, que vemos os seus personagens, especialmente mulheres, serem arrastados para além do tempo, chamados a refletir sobre a sua condição existencial e a encontrar algo maior.

“Uma pessoa com uma alma já formada” é o que Clarice diz esperar, no início da obra, que sejam os seus possíveis leitores: “Essas pessoas sabem como a abordagem a tudo acontece por graus e com sofrimento – e por vezes passando pelo oposto do que é o objetivo. Essas pessoas, e só elas, compreenderão passo a passo que este livro não retira nada de ninguém. Para mim, por exemplo, a personagem de G.H. me deu gradualmente uma alegria difícil e mesmo assim o seu nome è alegria”. Compreendo o significado do pedido de Clarice porque ler este livro foi para mim como mergulhar na escuridão e nos meandros inesperados dos meus próprios sentimentos e no absurdo da existência humana. De acordo com algumas interpretações, as iniciais G.H significam “Human Gender”, em português “Genero Humano”. Assim, o título poderia ser: “A paixão segundo o Género Humano”.

Estrangeira sem identidade

Clarice é a terceira filha de uma família de origem judaica que sofreu perseguição durante a guerra civil russa entre 1918 e 1921. Ela nasceu em Chechelnyk enquanto Pinkouss e Mania Lispector, seus pais, juntamente com os seus irmãos, viajavam pelas aldeias da Ucrânia antes de emigrarem. Chegaram ao Brasil quando Chaya tinha dois mesos de idade e, por decisão do seu pai, todos eles (exceto a sua irmã) mudaram os seus nomes e Chaya passou a se chamar Clarice.

Esta mudança de nome ao entrar numa nova terra estrangeira é significativa. O nome pelo qual somos chamados e que habita dentro de nós pode influenciar profundamente a nossa personalidade. Desde tempos imemoriais, ao nome tem sido atribuído um poder mágico. Os antigos costumavam dizer: “Nomes são homens”. Segundo a Cabala, os nomes não são atribuídos às coisas por pura convenção, mas têm uma relação profunda e misteriosa com as coisas em si. Nos ritos de iniciação, os nomes são mudados para assinalar o nascimento de um novo ser humano, tal como às pessoas doentes era dado um novo nome para as curar, porque com o novo nome também recebiam uma nova essência.

Introvertida, solitária, atraída e assustada pelo mundo das relações, Clarice, atravéz de G.H., aparece-nos como uma estranha na sua própria casa, perdida num labirinto de espelhos em busca de um eu inacessível e entre os meandros desta misteriosa, por vezes hermética obra, oferece-nos a chave para compreender grande parte da dor que pertence a todos nòs.

Contexto bíblico

“Adormentarsi é muito semelhante a ir na direção da liberdade. Render-me ao que não compreendo será como pôr-me à beira do nada”.

A Paixão de que a Clarice fala pode ser vista como um processo/sofrimento pelo qual a personagem/autora passa para “se purificar” e alcançar um “estado de graça” (uma alusão ao sofrimento da Paixão de Cristo): um mergulho nas profundezas de si mesma arrastando consigo o leitor espantado. Sofrimento que poderia ser visto como a falta de participação no fluxo da vida, daquele sentimento de pertença a algo maior. Jung considerava essencial que os seres humanos estivessem conscientes de que existe “uma dimensão mais profunda da realidade”. Escreveu em Psicologia e Religião: “Tratei centenas de doentes mentais. Entre os maiores de 35 anos, não houve nenhum cujo problema, em última análise, não fosse descobrir um significado religioso na vida.

Entramos então no reino das coisas sagradas, da revelação de algo “superior”, incompreensível aos olhos comuns. Enquanto G.H. reflete sobre os limites da sua humanidade, várias referências a lugares sagrados, tais como a sala/minarete, bem como símbolos e citações bíblicas são semeados no texto, numa atmosfera mística, revelando, através de uma linguagem alusiva, o que está acontecendo. As palavras nunca são suficientes para exprimir o indizível que paira entre as linhas e por toda a parte, em suspensão. As dúvidas, lacerações e angústias opressivas de G.H. desenham os limites de uma viagem em que a esperança e o apelo à transformação a tornam nossa amiga e companheira de viagem.

Provação significa que a vida me está me testando. Mas testar também significa que a estou “experimentando”. E essas experiencias podem se transformar numa sede cada vez mais insaciável” .

Jung fala-nos (e avisa-nos) desse perigoso desejo de afundar em nós mesmos, de nos afogarmos na nossa própria sorgente: aquela viagem secreta descrita no Livro Vermelho na qual alguns de nós podem nos reconhecer. De um ponto de vista psicológico, Deus representa a alteridade à maxima potencia e a relação com Ele não seria outra coisa senão uma relação com a nossa fonte interior, que é ao mesmo tempo o temível poder do inconsciente. Carotenuto, no seu livro ‘The Call of the Daimon’, imagina Kafka como um detective do absurdo cuja tarefa seria “desmascarar Deus, confrontando-o com o crime que cometeu: ter atirado o ser humano num universo sem sentido. Na sua busca, ele segue os pequenos vestígios deixados pela divindade”. Podemos atribuir a mesma tarefa à Lispector através das páginas deste livro.

A morte da barata

O clímax de todo o texto, o momento mais desesperado, surge imediatamente após a morte do inseto: quando aquela repulsiva substância branca/amarela emerge do interior da barata esmagada. G.H. está dominada pelo horror e repugnância que esta visão lhe provoca, mas sente que tem de enfrenta-la. Tomada por uma náusea violenta, ela sente toda a angústia que parece anunciar a epifania. Numa tentativa desesperada de recuperar a posse dos seus instintos primitivos e “abalada por vómitos violentos”, a mulher está prestes a enfrentar aquele abismo da alma no qual deve descer para que a sua existência se abra à transformação: a experiência de provar o inseto, uma verdadeira revoluçao no seu mundo antigo, um mundo alienado e esterilizado.

“Só à ideia, fechei os olhos e com tal força rangi os dentes, apertei-os de tal forma que quase me partiram a boca. O meu corpo dizia não, a minha massa recusava a massa da barata”.

As atmosferas enigmáticas, muitas vezes indecifráveis, criadas pela autora lembram-nos o sofrimento expresso através de sonhos e desenhos de muitos pacientes que recorrem à terapia na esperança de encontrar uma chama de vida, apenas vislumbrada na sua busca desesperada de um sentido para as suas esistencias.

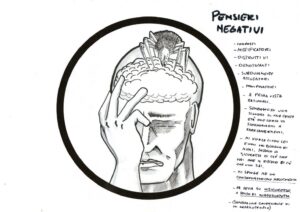

A seguir, alguns desenhos de Michele, um homem de 38 anos, um talentoso designer de jogos de vídeo que se sente “perdido no labirinto”, perdido em relação ao verdadeiro propósito da sua existência. O inseto na sua cabeça (fig. 1) representa o elemento estranho e perturbador que o chama a um caminho de auto conhecimento e transformação, à consciência da sua ‘cegueira’ (fig. 2) e ao encontro com os seus próprios demónios (fig. 3):

fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Cada obra, nos lembra Aldo Carotenuto, é sempre, para o escritor, uma espécie de testemunho da sua própria dor que tenta de enfrentar através da página escrita ou de qualquer outra expressão criativa. Figuras kafkianas, como as bizarramente descritas pela Lispector, parecem estar suspensas entre o céu e a terra, a um passo do abismo: dor, medo, amor congelado, desenham os limites das suas almas inquietas e nos oferecem o mistério psicológico da identidade juntamente com a fantasia reparadora da própria transformação através da libertação de sentimentos e emoções. Como se o demónio pudesse ser assim finalmente domado e derrotado.

“…eu estava a ser, eu estava a ser a mim mesma. Tinha deixado de suar e estava completamente seca outra vez. Tentei refletir sobre a minha repugnância. Porque haveria de ter nojo da pasta que saiu da barata? Não tinha bebido leite branco, que é pasta-mãe líquida? E no ato de beber aquilo de que a minha mãe foi feita, não lhe teria eu chamado, sem um nome, amor?”

A chave da leitura continua sendo o mundo interior da escritora – uma artista em muitos aspectos identificável com a sua personagens – e o seu sofrimento. Um sofrimento que ultrapassa as fronteiras pessoais e se abre a uma dimensão universal: a viagem como uma descida aos próprios abismos interiores, da qual emerge toda a incerteza e inquietação de uma mulher atormentada pela procura da sua própria identidade, impulsionada por um obscuro “apelo” para profundidades cada vez maiores, em que a busca da verdade é confundida com a do amor numa eterna procura.

É a velha história de uma alma ferida, forçada pelo sofrimento a construir uma máscara/armadura. Inacessibilidade que a afasta da vida que flui dentro e fora de si mesma e que é sentida como uma culpa. A culpa de ter traído a própria Vida, que, tal como as divindades iradas da antiguidade, acaba por condenar aqueles que não foram capazes de lhe oferecer a devida expressão. Segundo Kafka, somos pecadores não só porque provámos o fruto da árvore da ciência, mas sobretudo porque ainda não provámos o fruto da árvore da vida.

G.H. está sozinha naquele espaço estranho dentro da sua própria casa, no qual ela pode dar forma à infinitas possibilidades de existência, admitidas ou excluídas da vida quotidiana. Ali, no silêncio do mundo, atenta a ouvir a sua própria voz interior, ela pode finalmente retomar a viagem que a leva de volta à sua verdadeira casa.

A partir do momento em que reconhecemos que somos os autores das nossas próprias escolhas e do nosso próprio destino, a velha culpa assume um significado diferente e só então poderemos enfrentar a dimensão da Lei e da transgressão de uma forma adulta. Neste caso, tanto a culpa como a necessidade de expiação já não dizem respeito a uma autoridade externa, mais ou menos internalizada, mas são delineadas apenas como traição a si mesmo.

“Só então eu teria o que de repente me pareceu ser o antipecato: comer a pasta da barata é o antipeccato, o pecado assassino de mim mesma.

“Só então eu teria o que de repente me pareceu ser o antipecato: comer a pasta da barata é o antipeccato, o pecado assassino de mim mesma.

O antipecado. Mas a que preço.

Ao preço de passar por um sentimento de morte.

Levantei-me e dei um passo em frente com a determinação não de um suicida mas de um assassino de mim mesma”.

Quando a mulher come as entranhas da barata, ela realiza um ato de extrema coragem que é experimentado como um suicídio: o abandono da sua ‘máscara’ civilizada e um mergulho corajoso para fora do humano: demolir-se para se reconstruir.

“Oh, Deus, eu me senti batizada pelo mundo. Tinha colocado a meteria da barata na minha boca, e tinha finalmente realizado o ato mais infimo”.

A protagonista não age, mas é “agida”, tal como acontece nos sonhos, e no ato de “ver” a barata, esmaga-la e come-la, ela encontra a verdadeira razão do seu estar no mundo. O gesto absurdo se transforma na superação do limite, morte e renascimento de um novo eu. Se transforma em Revelação.

“Ser é estar para além do humano. Ser um homem não é um sucesso, ser um homem è uma constrição. O desconhecido nos espera, mas sinto que esse desconhecido é uma totalização e será a verdadeira humanização a que aspiramos. Estou falando de morte? Não, da vida. Não é um estado de felicidade, é um estado de contacto”.

“Contacto” significa a capacidade de sentir, de ser penetrado, de entrar numa relação não só com o mundo, com os outros, mas também consigo mesmo. Só depois deste momento é que a protagonista sente que pertence ao mundo e ao mesmo tempo a algo superior, e de agora em diante as palavras já não são suficientes para descrever os acontecimentos.

“Não sei como dar forma ao que me aconteceu. E sem moldagem, nada existe.

Clarice considera que demasiadas interpretações são o engano que nos mantém no escuro e impedem a consciência de quem realmente somos. O seu mundo interior rico e complexo pode ser plenamente experimentado, mas não descrito. A autora se esprime atravez de imagens porque as palavras não são vistas por ela como um meio, mas como um limite para aceder à verdade que não pode ser apreendida racionalmente. Metáforas, símbolos e parábolas são as formas de espressão que melhor descrevem o que vivemos nestes momentos decisivos da nossa vida e conseguem captar um reflexo da realidade.

O apelo para nos tornarmos o que somos (Jung diria “o processo de individuação”) é o apelo mais forte que vem das profundezas que nos é dado sentir e quanto mais intenso for, maior será a nossa “culpa” no caso não o escutarmos. A única culpa real, tão extraordinariamente expressa pela Lispector, o pecado mortal que nunca poderemos perdoar a nós mesmos, é não ter escutado essa “chamada” de seguir o único destino no qual nos podemos reconhecer. O unico que pode responder à pergunta. “Quem sou eu?”

Podemos pensar que é precisamente o desejo inconsciente de transformação que provoca o início da viagem, aquele momento inesperado em que o fluxo cotidiano da existência se rompe e algo “perturbador”, por vezes até catastrófico, emerge. Enfrentá-la significa aprender a conviver com o que há de mais profundo e mais humano dentro de nós.

[1] Os textos da Lispector são traduzidos pela autora do italiano, portanto não são fieis ao texto original